锂硫电池因其高理论能量密度(~2600 Wh kg⁻¹)与丰富的硫资源,被认为是下一代能量存储体系的重要方向。然而,实现其实际应用仍面临两大关键挑战:(1)硫活性物质利用率低,尤其在高硫载量下反应动力学缓慢;(2)锂多硫化物在充放电过程中易溶解并迁移,导致“穿梭效应”、活性流失和循环不稳定。

在《Small》最新发表的研究中,河南大学赵勇团队与上海理工大学朱雪冰团队提出了一种创新性解决方案——环氧–醚网络型高分子粘结剂(PTPO)。研究团队通过调控分子结构,实现了机械柔性、界面黏附性与化学固定能力的平衡,显著提升了高硫载锂硫电池的整体性能。

🔬 设计思路:从粘结剂到“功能网络”

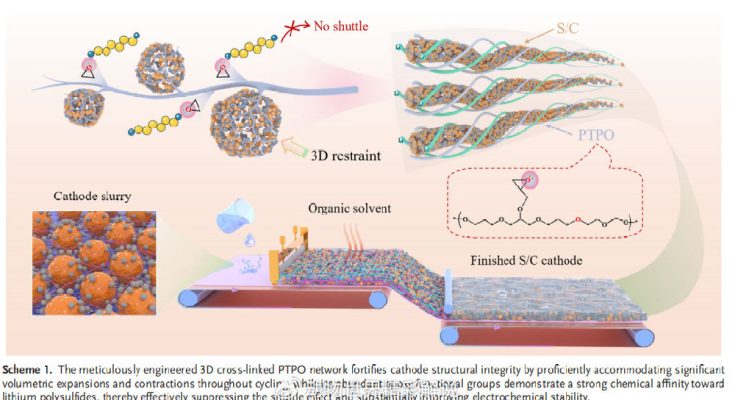

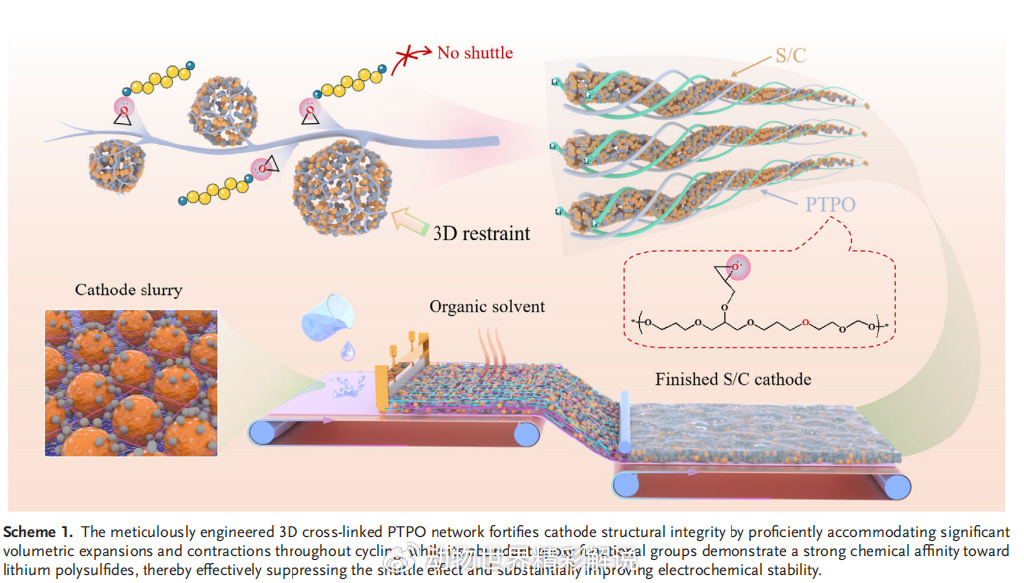

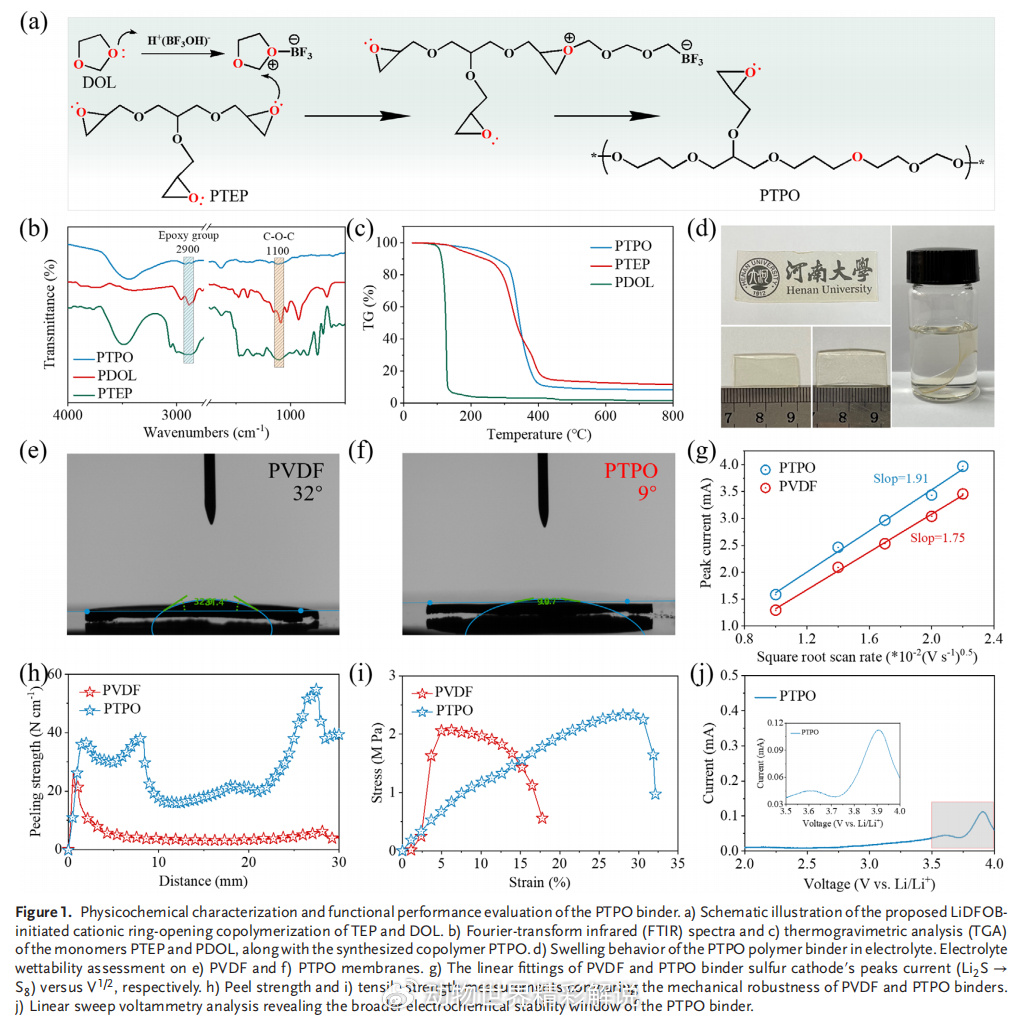

传统PVDF或PAA粘结剂在高硫电极中通常只起到“物理支撑”作用,无法有效抑制多硫化物扩散。而研究团队设计的PTPO(poly(thiol-epoxy ether) network)采用三维交联结构,由**甘油三缩水甘油醚(TEP)与1,3-二氧戊环(DOL)**通过阳离子开环共聚合得到。

这一结构赋予了材料以下特征:

环氧基可与多硫化锂(Li₂Sₙ)发生Lewis酸碱相互作用,实现化学吸附;

醚键提供柔性链段,缓解体积膨胀;

交联网络提升了粘结剂的力学稳定性和导离子能力。

与传统线性高分子粘结剂相比,PTPO不再是“惰性支撑材料”,而是一个具有界面反应活性与多功能调控作用的协同网络体系。

⚡ 性能突破:高载硫+低电解液条件下的稳定循环

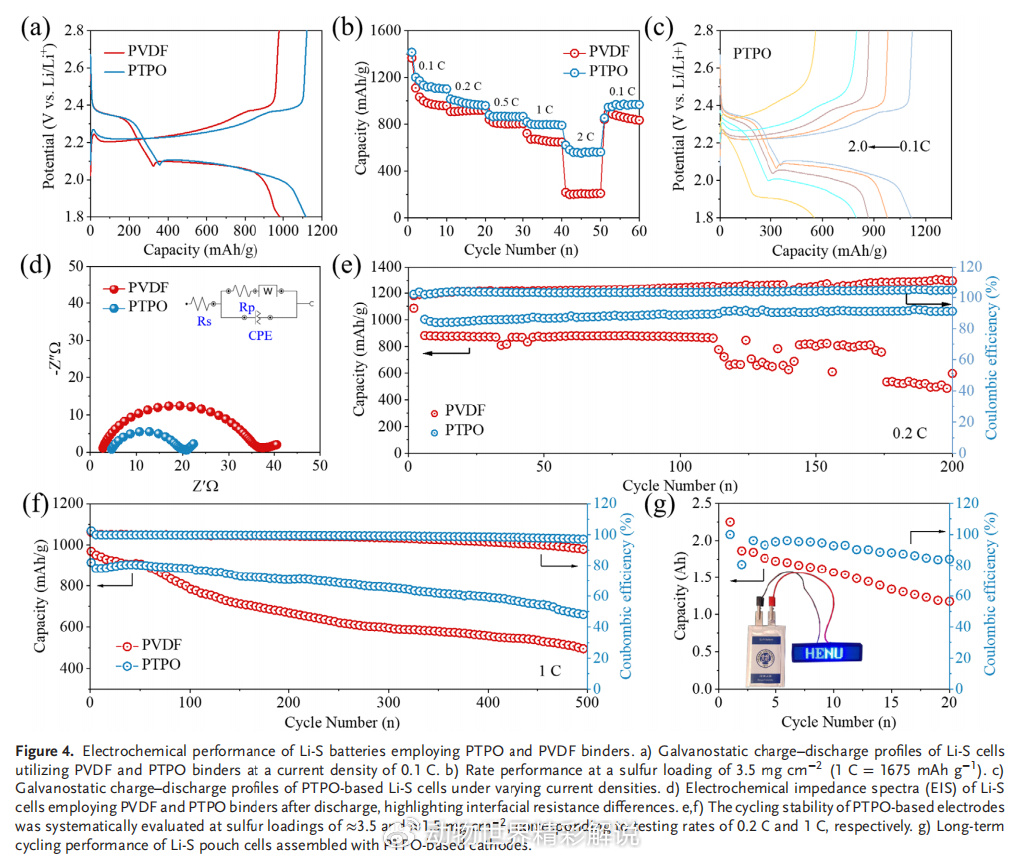

在实际测试中,PTPO展现了显著的性能提升:

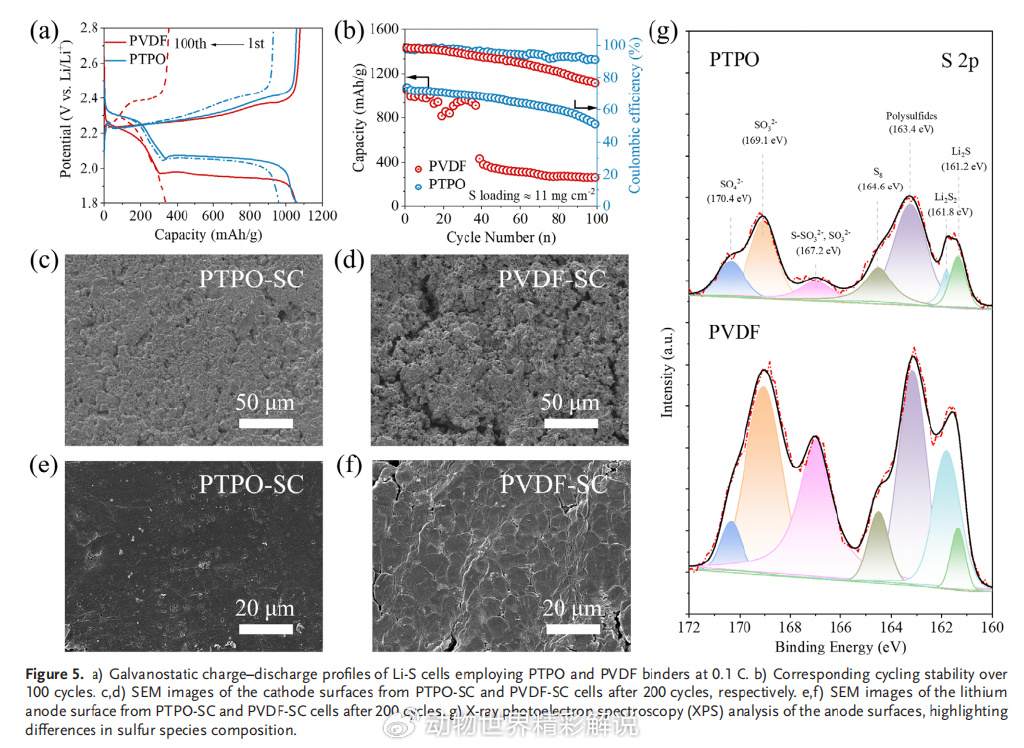

当硫载量高达 11 mg cm⁻²、电解液/硫比(E/S)仅为 6.4 μL mg⁻¹ 时,电池仍可实现7.62 mAh cm⁻²的高面容量,并维持301 Wh kg⁻¹的能量密度。

即便在多轮充放电后,容量保持率依然远高于传统PVDF体系。

更令人振奋的是,研究团队制备的2.25 Ah软包电池同样展现了稳定循环性能,验证了该体系的可放大性与实际应用潜力。这标志着锂硫电池在走向“实验室之外”迈出了重要一步。

🧠 机理解析:环氧-醚协同的界面效应

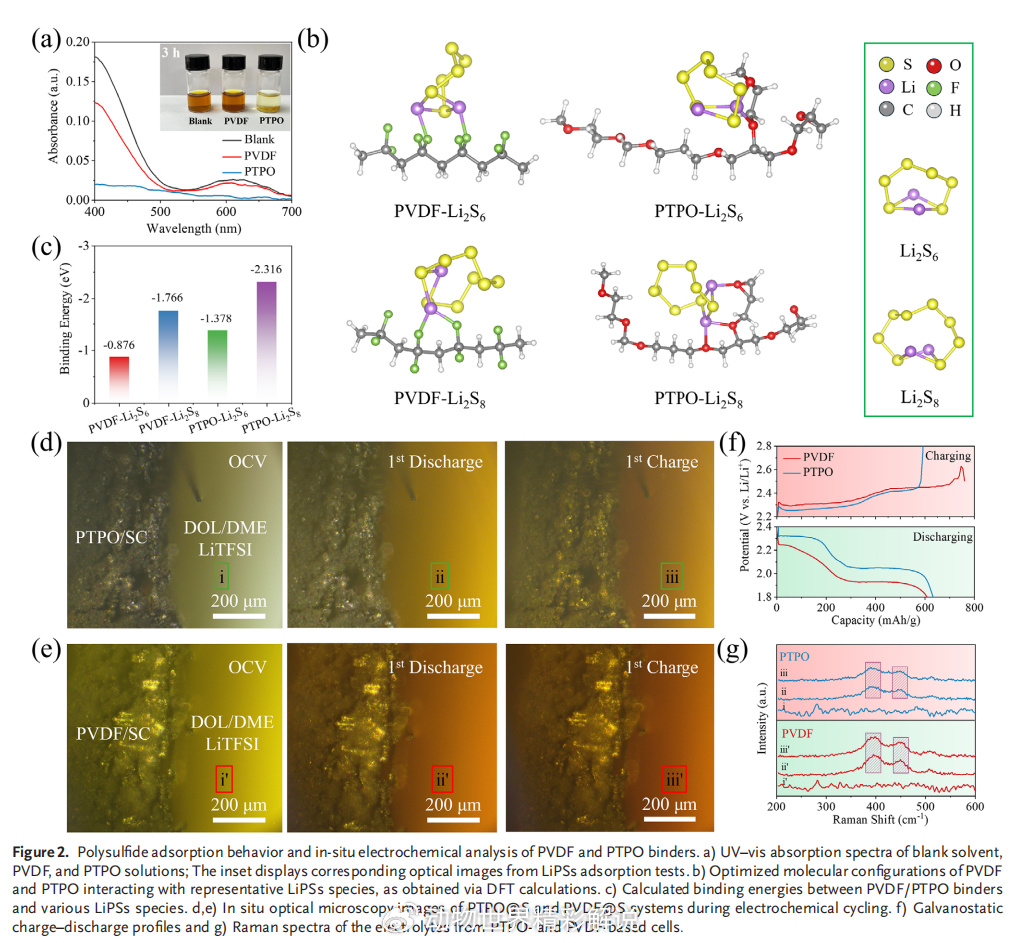

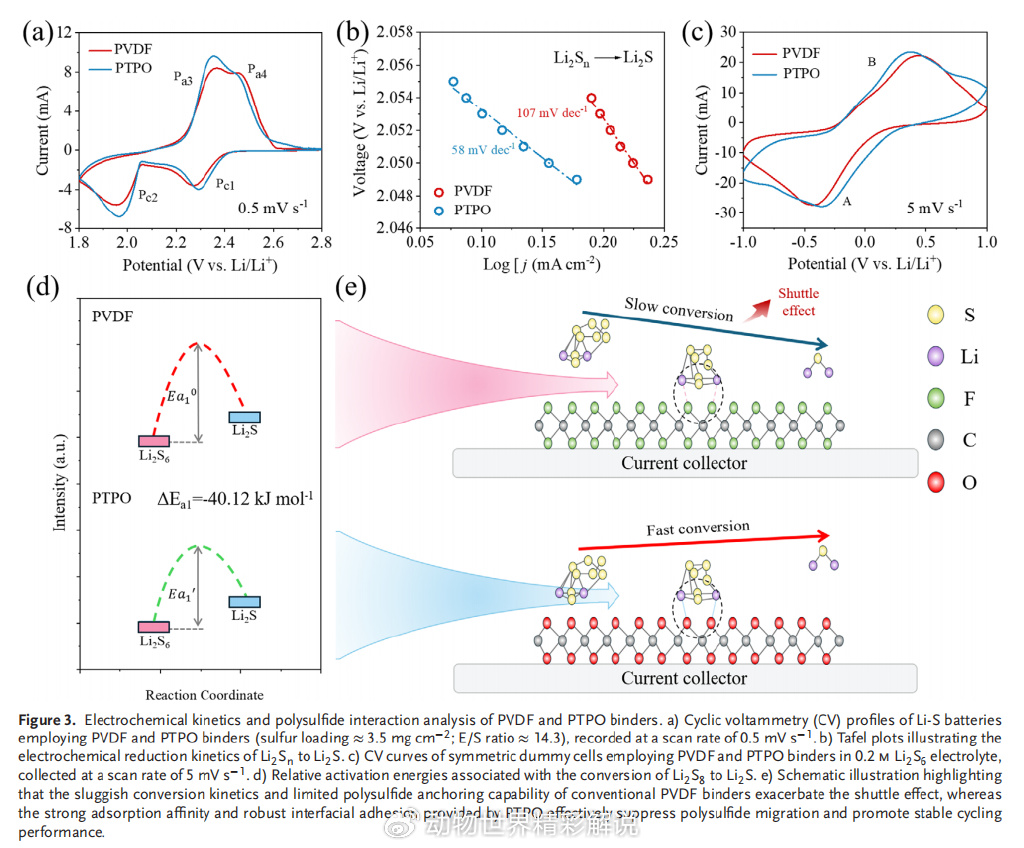

通过XPS、FTIR以及原位拉曼光谱分析,研究人员证实PTPO表面可有效固定多硫化物,显著降低穿梭效应。

DFT计算进一步揭示,环氧氧原子与多硫化锂的Li⁺形成强相互作用,而醚键则提供电子密度补偿与界面柔性支撑。

此外,电化学阻抗谱(EIS)表明,PTPO能够降低界面电阻并提升锂离子传输速率,从而加速硫的氧化还原动力学过程。

🌍 研究意义与前景展望

这项工作不仅为高能量密度锂硫电池的商业化提供了新的材料解决方案,也在粘结剂分子设计上提出了新的思路:

“从惰性支撑到功能反应,从单一物理作用到多维化学调控。”

通过分子层面的网络工程,PTPO兼顾了机械、化学与电化学特性,成为连接“材料性能”和“电池应用”的关键桥梁。

未来,这一环氧醚网络策略有望推广至锂金属电池、钠硫电池等体系中,为多种高能量存储器件提供通用的界面稳定解决方案。

📖 原文信息

Epoxy-Ether Network Binder Empowers Ultra-High Sulfur Loading in Practical Lithium–Sulfur BatteriesSmall (2025), DOI: 10.1002/smll.202507862